Être visible en tant qu'athlète féminine… c’est sport !

À l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, le média Tilt a lancé en juillet 2024 la mini-série S.P.O.R.T.I.V.E qui décrypte les défis sociétaux auxquels sont confrontées les athlètes féminines de haut niveau. Réalisée par Julie Quintard et co-écrite par Anaïs Bohuon, la pointe humoristique de chaque épisode est apportée par Amélie Coispel. À travers ce ton léger, la série décrypte les enjeux de société cristallisés dans le monde sportif, notamment dans les médias, qui résonnent bien au-delà pour les femmes.

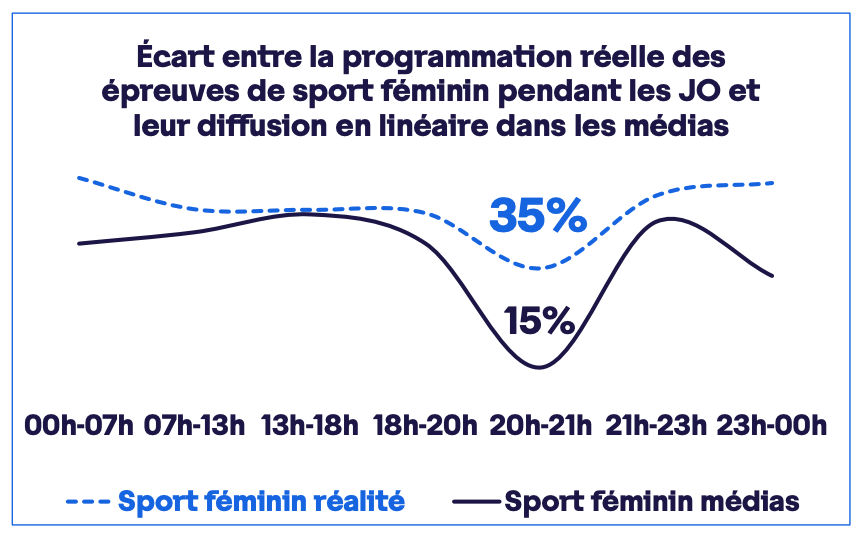

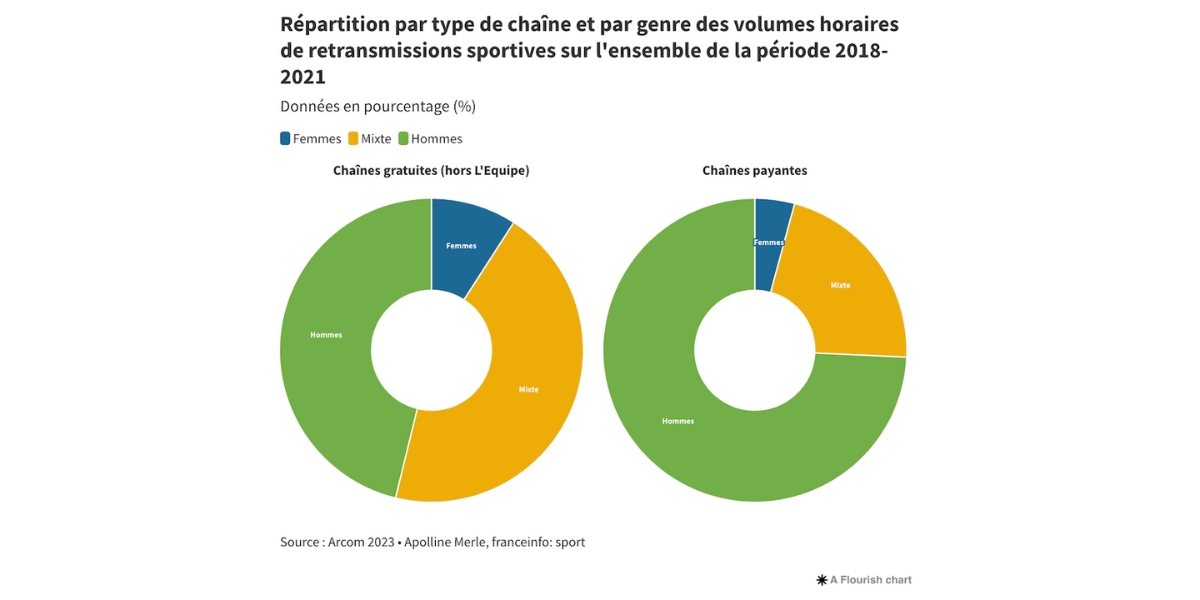

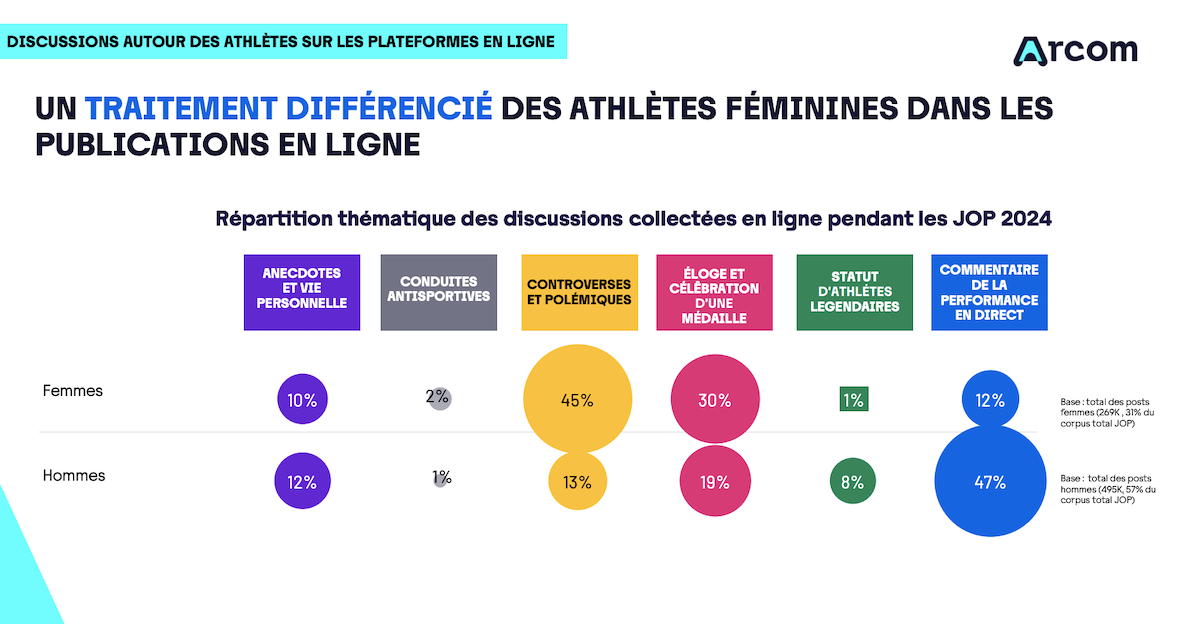

En effet, les imaginaires autours des sportifs sont largement véhiculés par la télévision, le cinéma ou les séries. Or, les sportives, à l’image des femmes dans la société, sont, elles, bien moins représentées dans les médias. En prenant l’exemple des Jeux Olympiques de Paris 2024, un rapport de l’Arcom montre que sur l'ensemble des jeux, seul 37% du volume horaire de retransmissions d’épreuves concernait du sport féminin. De plus, selon ce même rapport, l’écart entre la réalité des épreuves féminines qui se déroulaient et leur retransmission par les médias français était d’autant plus grand aux moment de grande écoute (20h-21h).